Table of Contents

Rumiko Takahashi, née en 1957 à Niigata, au Japon, est surnommée la reine du manga : un titre mérité, puisque ses créations se sont vendues à environ 230 millions d’exemplaires dans le monde entier.

Cependant, Takahashi est bien plus qu’une dessinatrice et mangaka à succès. Elle est une véritable institution culturelle qui, au cours d’une carrière artistique de près de 50 ans, a créé des univers qui ont captivé des millions de lecteurs, de Urusei Yatsura et Maison Ikkoku à Ranma ½ et Inuyasha.

Il existe un paradoxe créatif inhérent à l’histoire de Takahashi : elle possède un talent inné pour écrire des shōnen, des séries traditionnellement destinées aux garçons, mais ses créations jouissent d’une grande popularité auprès des lecteurs et lectrices.

Au fil des décennies, l’auteure n’a jamais perdu son élan créatif et connaît aujourd’hui un succès commercial et critique quasi mondial. Elle a reçu les plus hautes distinctions du secteur : en 2018, elle a été intronisée au Hall of Fame des Eisner Awards (l’équivalent des Oscars pour le monde de la bande dessinée américaine), en 2019, elle a remporté le prestigieux Grand Prix de la ville d’Angoulême en France, et en 2021, elle a également été intronisée au Hall of Fame des Harvey Awards.

Enfance, études de dessin et influences

Rumiko Takahashi a grandi dans un environnement familial stable. Bien qu’elle ait lu des shojo (mangas pour filles) dans son enfance, elle préférait de loin les shōnen (mangas destinés aux garçons) : Doraemon, Dororo et Wonder 3 d’Osamu Tezuka, sans oublier Spider-Man (version japonaise de Ryoichi Ikegami) et Devilman de Go Nagai.

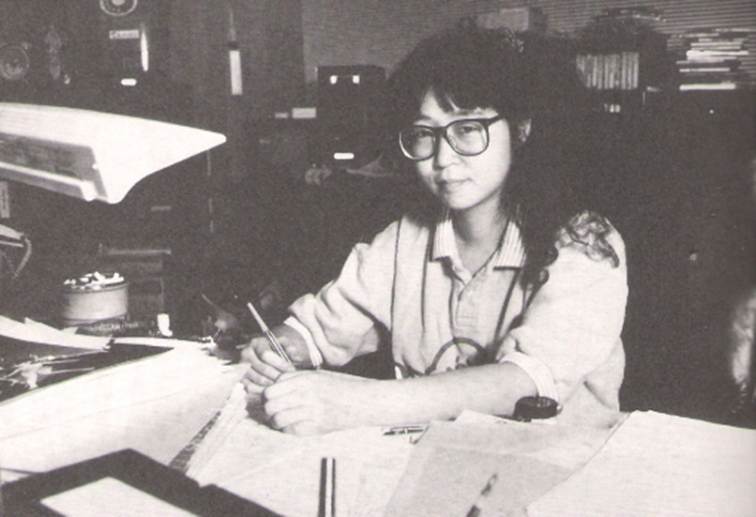

Elle a également lu Garo dès son plus jeune âge : un magazine avant-gardiste destiné principalement à un public masculin adulte (seinen) et proposant des bandes dessinées aux histoires beaucoup plus matures, dans les genres noir, introspectif et thriller. Elle est passée du statut de lectrice à celui d’auteure à l’université lorsqu’elle s’est inscrite au Gekiga Sonjuku, une sorte d’académie de formation résidentielle, pour suivre un cours de six mois, dispensé par le légendaire Kazuo Koike, le scénariste derrière Lone Wolf and Cub.

Ce fut une période très intense pour l’auteure, car l’école attendait d’elle qu’elle crée au moins une histoire par semaine. Koike lui a enseigné une leçon cruciale qui est devenue la pierre angulaire de son travail : il lui a dit que les personnages ont toujours un rôle central dans une histoire.

Les débuts officiels de Takahashi ont eu lieu avec la publication de Katte na Yatsura (littéralement « Les égoïstes »), une nouvelle parue en juillet 1978 dans le numéro 28 de Shonen Sunday. Cette œuvre contenait, sous une forme embryonnaire, tout ce qui allait suivre et changer à jamais la vie de l’auteur.

Lum, l’extraterrestre qui a marqué toute une génération

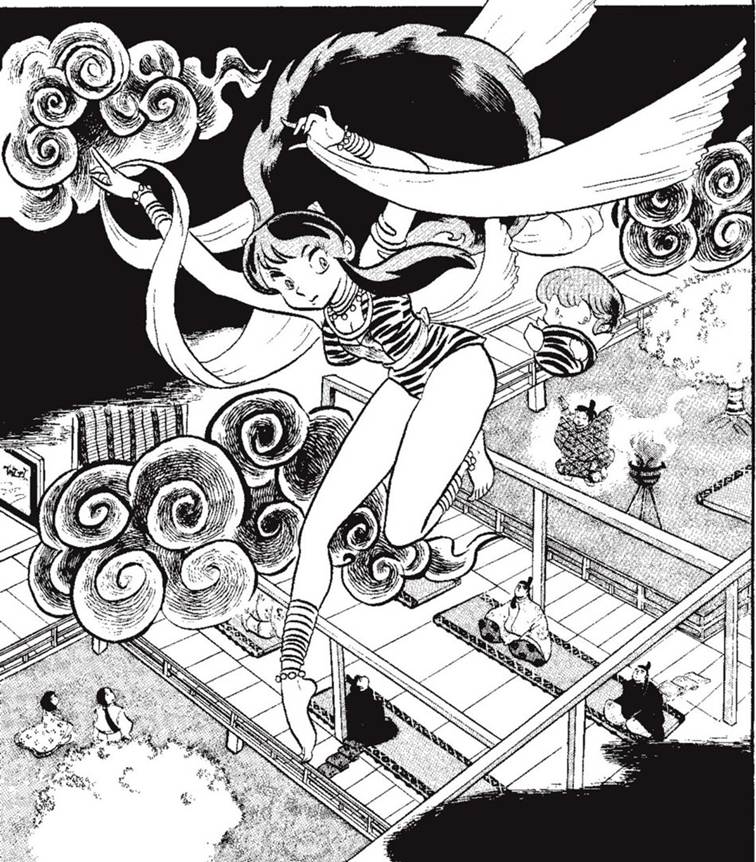

En 1978, la série manga Urusei Yatsura a été publiée dans le magazine Weekly Shōnen Sunday, devenant rapidement un phénomène culturel dans le monde entier. Elle raconte les mésaventures d’Ataru Moroboshi, « l’homme le plus malchanceux du monde ».

L’intrigue tourne autour d’un énorme malentendu, qui voit Ataru choisi par les Oni – des extraterrestres aux traits divins – comme époux de la belle mais très dangereuse extraterrestre Lum (inspirée du mannequin pour bikini Agnes Lum), qui peut voler et envoyer de puissants chocs électriques à ses ennemis. Lum accepte d’épouser Moroboshi et, dès lors, l’appelle toujours son « chéri ».

Urusei Yatsura repose sur une formule innovante, voire révolutionnaire : il mêle comédie lycéenne, science-fiction et un amour sincère et profond pour le folklore et la mythologie japonais.

Le manga met en scène des oni (démons à cornes comme Lum) et des divinités shintoïstes qui interagissent avec les lycéens de Tomobiki dans un contexte moderne et surréaliste. Takahashi a également créé de véritables archétypes dans son œuvre : les réactions de Lum oscillent souvent entre un amour inconditionnel pour son « chéri » et de violents chocs électriques pour punir ses diverses infidélités. D’une certaine manière, elle joue le rôle de la tsundere, une fille qui cache un cœur tendre sous une apparence féroce, un modèle qui dominera le monde des anime et des mangas pendant des décennies, même si Lum a tendance à être très explicite dans son affection pour Ataru.

La série n’a pas connu un succès immédiat ; elle devait initialement s’arrêter après cinq épisodes. Mais l’auteure s’est rapidement rendu compte que les lecteurs s’intéressaient surtout à la relation entre Lum et Ataru. Elle a donc largement abandonné l’angle science-fiction et a essentiellement transformé Urusei Yatsura en une comédie romantique.

La série de Takashi a vraiment commencé à décoller, et elle a embauché deux assistantes pour l’aider. Elle a délibérément choisi des femmes, estimant que les hommes seraient une trop grande source de distraction.

Comme dans toutes ses histoires, la force motrice d’Urusei Yatsura réside dans l’imbrication des personnages et des intrigues. Le manga a donné naissance à une série animée (1981-1986) et à six films d’animation. Son succès a été confirmé en 1981 lorsqu’il a remporté le prix Shogakukan dans les catégories shojo et shōnen, preuve de son large attrait.

Maison Ikkoku et une charge de travail ridiculement lourde

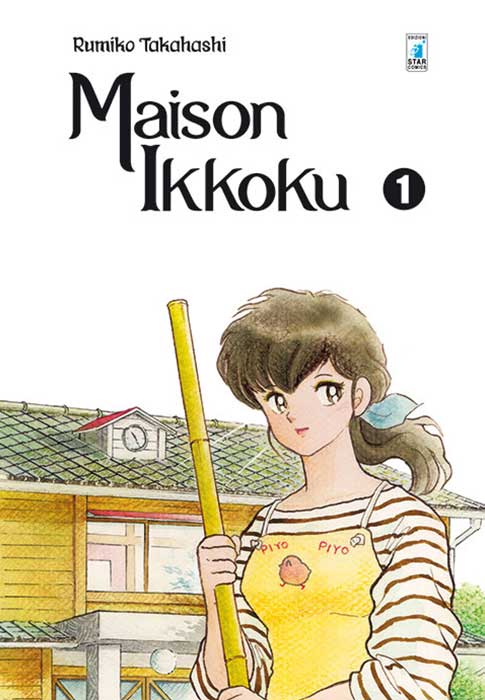

Après le succès d’Urusei Yatsura, qui s’adressait principalement à un public adolescent, Takahashi décida de se lancer dans une nouvelle série destinée à des lecteurs légèrement plus âgés. Le résultat fut Maison Ikkoku, publié en 1980 dans le magazine Big Comic Spirits.

Maison Ikkoku est un drame romantique mettant en scène des extraterrestres abandonnés et des pouvoirs surnaturels. Il raconte l’histoire d’amour entre Yusaku Godai, un étudiant universitaire sans le sou et indécis, et la belle Kyoko Otonashi, la jeune gérante de son immeuble. Le ton ne tombe jamais dans le drame pur ; comme toujours chez Takahashi, il est accentué par des blagues et des gags qui servent de toile de fond à l’histoire d’amour qui se développe lentement.

L’auteur présente une série de colocataires bizarres, indiscrets et perturbateurs autour des personnages principaux, qui agissent comme un catalyseur pour leur relation. L’œuvre est surtout connue pour l’attention particulière qu’elle porte à la complexité des relations entre adultes et pour son exploration de thèmes tels que le deuil, la difficulté de laisser le passé derrière soi et l’incertitude de la vie.

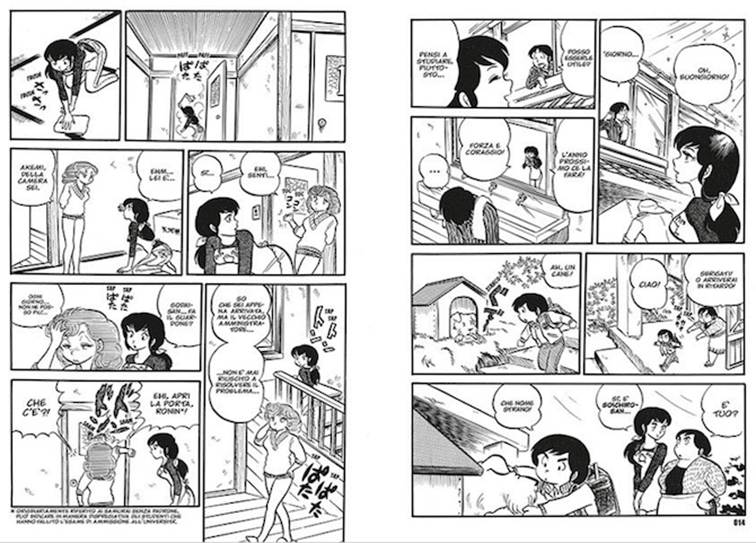

Cette période de la carrière et du développement artistique de Takahashi a contribué à renforcer son approche de son art. Elle discutait d’abord avec l’éditeur de la maison d’édition (une figure clé dans le monde du manga japonais). Ensuite, plutôt que d’écrire un scénario, elle réfléchissait à la manière dont l’histoire allait se développer semaine après semaine, afin de la rendre plus spontanée.

L’auteure rédigeait ensuite une ébauche de l’histoire entière (ou du moins de l’intrigue de la semaine en question) au crayon, afin de peaufiner le « nah-may », c’est-à-dire la mise en page générale. Elle redessinait ensuite chaque page avec plus de détails, et très rapidement : elle pouvait ainsi réaliser jusqu’à 18 pages en trois jours. Enfin, elle passait à l’encrage, qu’elle pouvait terminer en deux jours environ.

Comme c’est souvent le cas chez les mangakas, elle avait une charge de travail incroyablement lourde, d’autant plus qu’elle travaillait simultanément sur Urusei Yatsura et Maison Ikkoku. Heureusement, elle pouvait compter sur l’aide de ses deux assistants. Takahashi partageait son espace de travail avec eux – une pièce de 15 m² – et était même obligée de dormir dans l’armoire, du moins au début. Son succès lui a finalement permis d’emménager dans un studio plus grand et d’embaucher davantage d’assistants, mais cette histoire illustre bien à quel point la rigueur extrême et les charges de travail colossales sont monnaie courante dans le monde du manga japonais, où les auteurs se battent pour respecter des délais hebdomadaires très stricts.

Les œuvres suivantes et le succès de Ranma ½

L’année 1987 marque un tournant majeur dans la carrière de Takahashi : elle décide de mettre un terme aux deux séries qui l’ont rendue célèbre. Cela n’entraîne toutefois pas une baisse de sa productivité, bien au contraire ! Tout en continuant à explorer le genre horreur avec Warau Hyōteki (Laughing Target) et Mermaid Saga, Takahashi lance également deux nouvelles séries : la comédie romantique sportive One-Pound Gospel et le manga qui lui permet de perfectionner sa formule et qui la propulse vers un succès mondial sans précédent : Ranma ½.

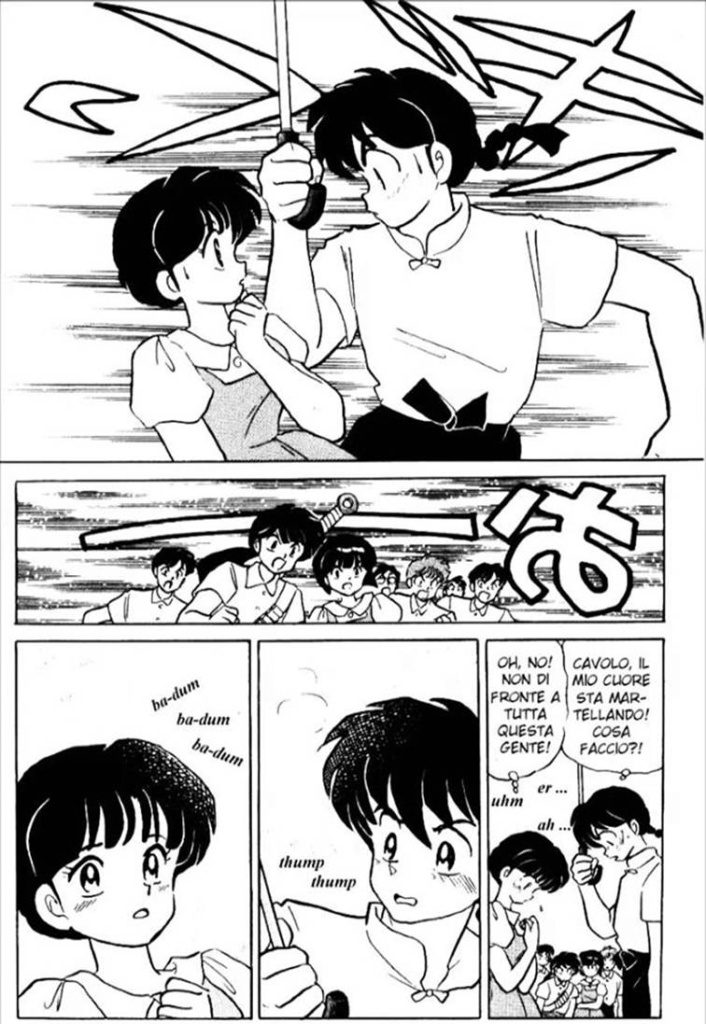

Cette série manga tourne autour du kung-fu et renoue avec le chaos absolu d’Urusei Yatsura, mais cette fois-ci avec un scénario encore plus fort. Elle met en scène Ranma Saotome, un expert en arts martiaux qui, après être tombé dans une source maudite en Chine, se transforme en fille chaque fois qu’il est éclaboussé d’eau froide, tandis que l’eau chaude le retransforme en garçon. Son père, professeur d’arts martiaux, est victime de la même malédiction, mais dans son cas, l’eau le transforme en panda !

Il ne s’agit pas seulement d’un élément comique, mais bien du moteur de toute l’histoire. La double nature de Ranma donne lieu à des situations hilarantes et embarrassantes, mais permet également à l’auteur d’explorer des thèmes tels que l’identité sexuelle, l’acceptation de soi et la tolérance.

Ranma ½ a été publié en feuilleton dans le Weekly Shōnen Sunday entre 1987 et 1996, et a connu un succès mondial. Il a également été adapté en deux séries animées et deux films d’animation.

Les œuvres ultérieures de Takahashi : Inuyasha

Après près d’une décennie consacrée à la comédie et à des incursions dans le genre horreur, Takahashi était prête pour un nouveau changement de cap. En 1996, elle se plongea dans un projet qui allait devenir son deuxième grand succès mondial : Inuyasha.

Cette œuvre, qui a reçu le prix Shogakukan Manga en 2002, a orienté l’auteure vers le genre fantastique d’action, avec une portée plus large et davantage de drame. Elle a abandonné la structure épisodique de ses œuvres précédentes, démontrant une maîtrise totale d’une forme plus horizontale de narration qui se dévoile au fur et à mesure que le manga progresse.

L’intrigue suit les aventures d’une jeune étudiante nommée Kagome, qui tombe dans un puits dans un temple shintoïste et se retrouve dans le Japon de l’époque Sengoku. Elle y découvre qu’elle est la réincarnation d’une prêtresse et se joint à Inuyasha, un demi-démon (ou hanyō), dans une mission dangereuse visant à récupérer les fragments d’un puissant joyau magique, très convoité par d’innombrables démons.

Ici aussi, les personnages principaux vivent dans un état « intermédiaire ». Kagome doit souvent trouver un équilibre entre ses aventures avec Inuyasha et sa famille dans le présent, tandis que le demi-démon est tourmenté par sa nature, en particulier à la pleine lune, lorsqu’il est privé de ses pouvoirs, ce qui le rend vulnérable et incontrôlable. Seule Kagome parvient à calmer Inuyasha, en l’aidant à comprendre que sa double nature est en réalité sa plus grande force.

Cette série offre un mélange parfait de tous les éléments majeurs de Takahashi et montre la maturité qu’elle a acquise dans son travail. L’amour du folklore et des personnages étranges que l’on retrouve dans Urusei Yatsura, le drame romantique de Maison Ikkoku et les combats de Ranma ½ convergent tous dans ce manga, qui a également été adapté en plusieurs films d’animation et en une série animée très populaires.

L’héritage de Rumiko Takahashi

Il est difficile de quantifier l’importance de Rumiko Takahashi dans le monde du manga et de la bande dessinée en général. Ses comédies romantiques ont défini tout un genre, et elle a également créé certains des mangas shōnen les plus populaires de tous les temps, un genre traditionnellement masculin, brisant ainsi les barrières imposées par la société.

Elle a inspiré des dizaines d’auteurs et une nouvelle génération d’artistes comme Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) dans un domaine historiquement dominé par les hommes.

Elle a su mettre à profit les enseignements de Kazuo Koike : les personnages qu’elle a créés sont désormais emblématiques dans l’imaginaire de millions de lecteurs. Ces personnages ne sont jamais parfaits, ils sont pleins de doutes et parfois puérils, mais ils sont tous très humains. Ce ne sont pas des héros purs, mais des individus complexes qui se battent pour vivre libres.

Le style de dessin de Takahashi n’a cessé d’évoluer au fil des décennies. Ses premières œuvres (Urusei Yatsura et Maison Ikkoku) présentent des visages plus ronds et des lignes plus douces, tandis que dans Ranma ½ et Inuyasha, ses traits sont devenus plus nets et plus dynamiques, parfaits pour les scènes d’action. Son héritage ne tient donc pas seulement à ses chiffres de vente exceptionnels, mais aussi à sa capacité à créer des univers qui mêlent fantaisie et quotidien, rire et tristesse, prouvant ainsi que les étiquettes sont faites pour être bouleversées.