Table of Contents

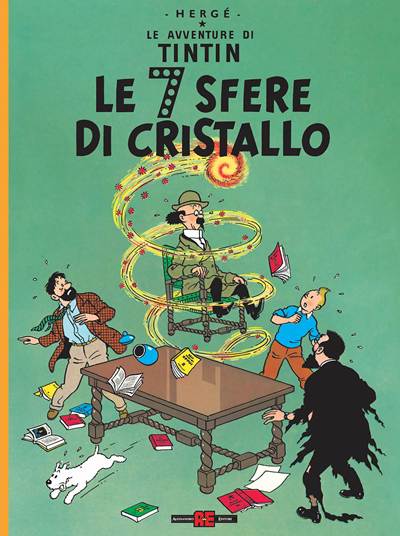

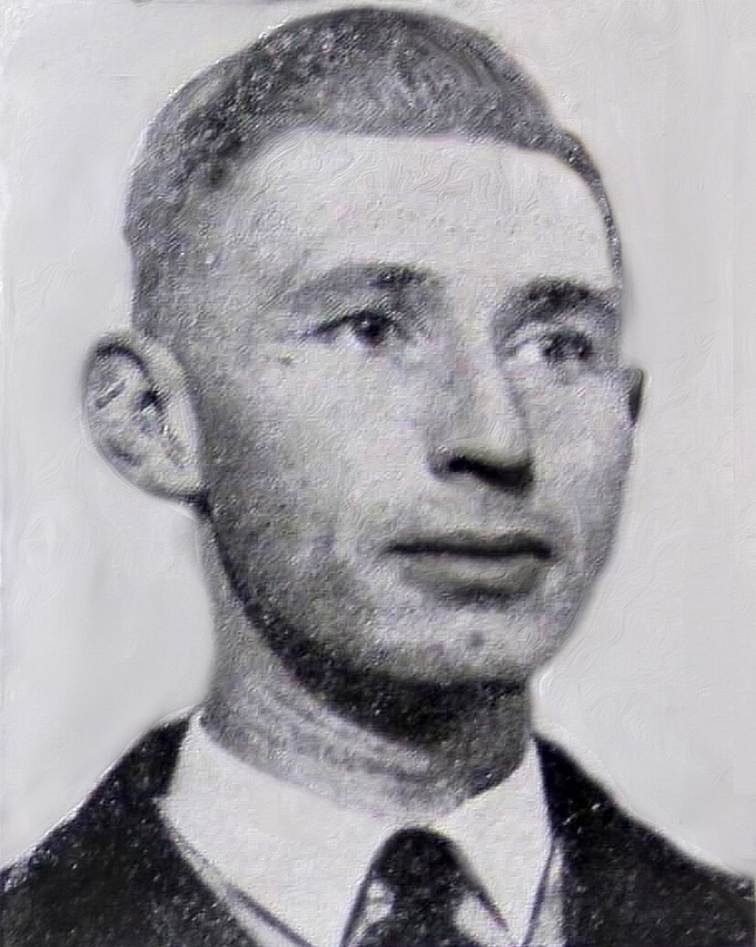

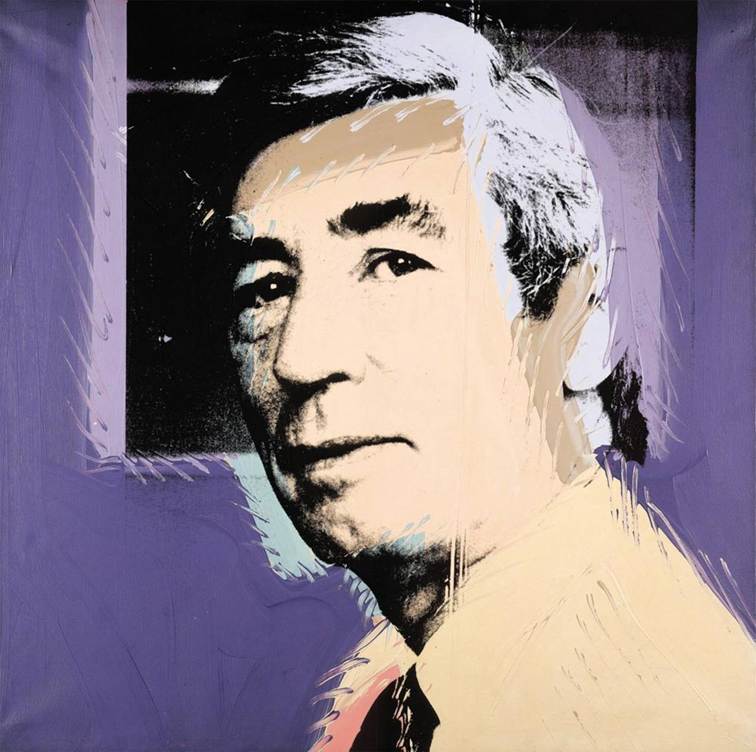

Georges Prosper Remi, plus connu sous le nom d’Hergé, est né le 22 mai 1907 à Etterbeek, en Belgique. Figure emblématique du monde de la bande dessinée, il est l’auteur de l’une des séries les plus vendues et les plus appréciées de tous les temps, Les Aventures de Tintin, ainsi que d’autres œuvres populaires telles que Quick & Flupke et Les Aventures de Jo, Zette et Jocko.

Les bandes dessinées d’Hergé ont diverti des millions de personnes au fil des ans. Depuis les années 1930, les enfants du monde entier ont grandi en compagnie de personnages emblématiques tels que Tintin, Capitaine Haddock et Professeur Tournesol.

Les créations du Belge ont quitté les pages des albums de bandes dessinées pour faire leur apparition sur nos écrans dans des films, des séries télévisées et des jeux vidéo. Au fil du temps, les œuvres d’Hergé ont inspiré d’autres créatifs, qu’il s’agisse d’artistes, d’illustrateurs, de scénaristes ou de designers.

Enfance, premières influences et découverte du dessin

Comme beaucoup d’artistes, Remi a montré un vif intérêt pour le dessin dès son plus jeune âge, remplissant ses cahiers scolaires de croquis et d’illustrations. À la fin de ses études, il s’est inscrit à un cours d’art à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, mais a abandonné après un an : il détestait que d’autres lui dictent ce qu’il devait dessiner. Remi était donc en grande partie autodidacte : il a développé ses talents de dessinateur en étudiant simplement le travail d’autres artistes.

Parmi ses plus grandes influences figuraient l’illustrateur René Vincent et des peintres classiques tels que Jérôme Bosch, Pieter Bruegel et Johannes Vermeer. Mais Remi admirait également le travail de contemporains tels que Joan Miró, Lucio Fontana et Serge Poliakoff.

Dans le monde de la bande dessinée, ses héros étaient George McManus, Émile-Joseph Pinchon (dont le personnage de Bécassine a inspiré le visage de Tintin), Winsor McCay, Rube Goldberg et, surtout, Alain Saint-Ogan : c’est l’influence de ce dernier qui transparaît le plus clairement dans l’œuvre d’Hergé. Plus tard dans sa carrière, il a également apprécié Moebius, Robert Crumb, Hugo Pratt, Claire Bretécher et Milo Manara.

Les romans d’aventure d’Alexandre Dumas ont été une source d’inspiration fertile, tout comme les films de Charlie Chaplin et Buster Keaton. Ces maîtres du burlesque ont appris à Hergé à construire une blague, tandis que d’autres films lui ont enseigné l’art du montage, la création de suspense et la mise en place de mouvements dynamiques.

Le jeune Rémi était membre d’une troupe de scouts, et le scoutisme était l’un des rares points positifs d’une enfance autrement malheureuse : « Je me sentais médiocre et voyais ma jeunesse comme quelque chose de gris », a-t-il déclaré aux réalisateurs d’un documentaire sur lui. C’est le mouvement de Baden-Powell qui a permis à Rémi de percer en tant que dessinateur. C’est le mouvement de Baden-Powell qui a permis à Rémi de faire ses débuts en tant que dessinateur. Sa première œuvre a été publiée dans le magazine Le Boy-Scout Belge, signée de ses initiales « R.G. ». Celles-ci ont ensuite été transformées en son pseudonyme Hergé, qui se prononce de la même manière que « R.G. » en français.

Publiée entre 1926 et 1929, cette première bande dessinée s’intitulait Les Aventures de Totor et racontait les péripéties du personnage principal, Totor, un scout américain. Il s’agissait d’une bande dessinée textuelle, avec des dialogues présentés dans des légendes sous les images, comme c’était couramment le cas à l’époque.

Le style d’Hergé et la naissance de la ligne claire

Dès ses débuts, Hergé s’est forgé un style immédiatement reconnaissable, qu’il a développé en réponse aux limites de la technologie d’impression de l’époque. Dans les années 1920, l’encre avait tendance à couler lors de l’impression des journaux. Afin de minimiser les bavures, Hergé dessinait donc avec des lignes fines, claires et nettes, sans hachures ni détails superflus. Il encadrait chaque case d’une bordure noire et la séparait de la suivante par un espace blanc.

Au début, Hergé travaillait uniquement en noir et blanc, avant d’adopter des couleurs vives à partir des années 1940. Initialement connue sous le nom d’« École de Bruxelles », elle a ensuite été rebaptisée « ligne claire » dans les années 1970 par le dessinateur néerlandais Joost Swarte.

La ligne claire est aujourd’hui synonyme de bande dessinée franco-belge, mais au fil des ans, d’innombrables dessinateurs du monde entier ont imité ou développé ce style dans leurs propres œuvres.

Les premières œuvres et la naissance de Tintin

En 1925, Hergé rejoint Le Vingtième Siècle, un journal catholique dirigé par le prêtre et journaliste Norbert Wallez. Il passe deux ans dans l’armée, puis revient au journal en tant que reporter et photographe. C’est là qu’il rencontre Germaine Kieckens, qui deviendra sa première épouse.

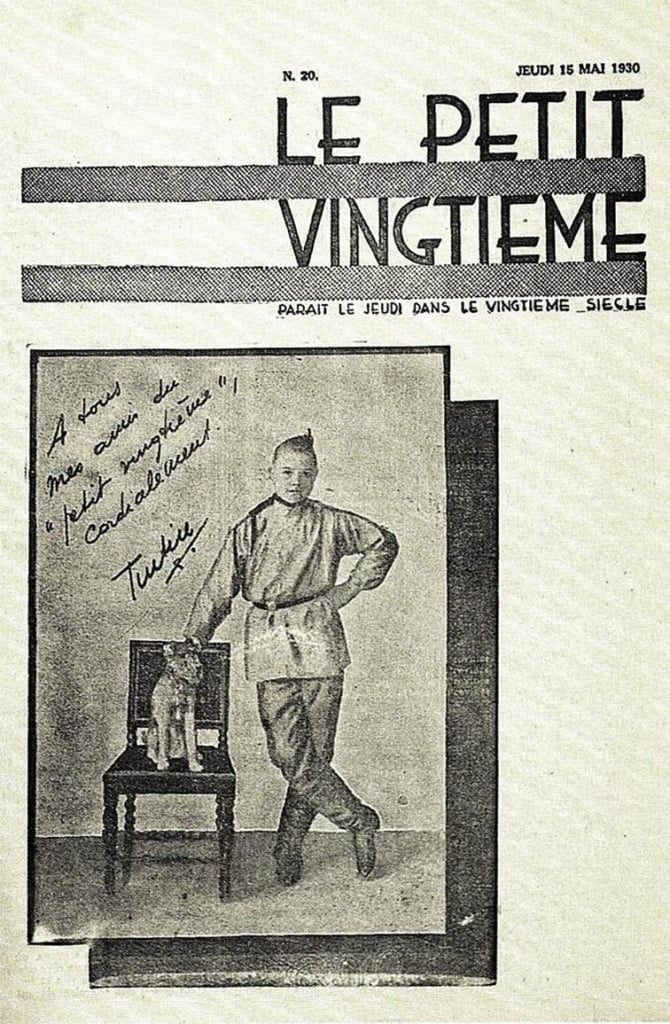

Sa grande chance est venue en 1928, lorsqu’on lui a demandé de créer un supplément hebdomadaire pour enfants, qui s’appellerait Le Petit Vingtième. Avec des dessins accompagnés de légendes, les premières histoires simples ressemblaient à du cinéma sur papier.

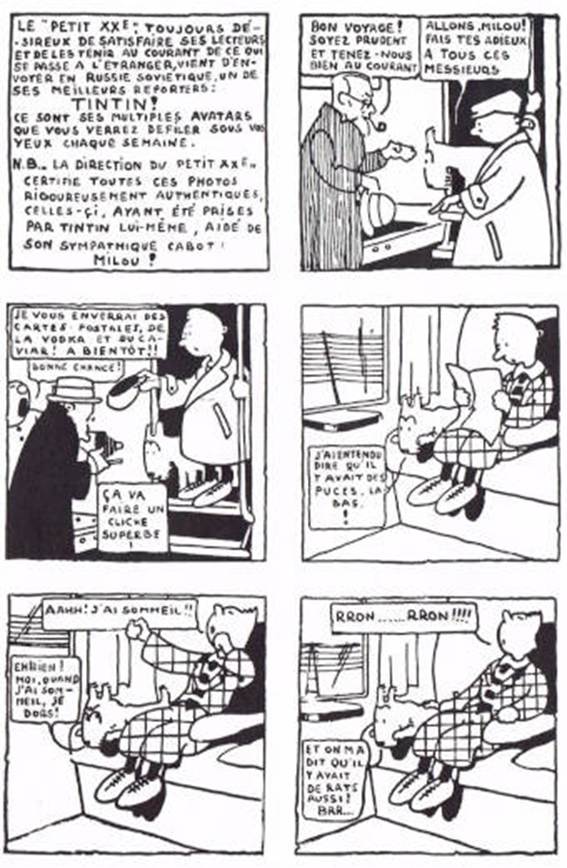

À cette époque, Hergé remarqua que les bandes dessinées publiées dans les journaux américains utilisaient des bulles pour les dialogues plutôt que des légendes, et il commença à faire de même. Sa première BD avec des bulles fut Les Aventures de Tintin, publiée dans Le Petit Vingtième de 1929 à 1930 à la demande de Wallez.

Catholique ultra-conservateur, Wallez voulait créer une bande dessinée qui mette en garde les jeunes contre les dangers du communisme. Le personnage de Tintin est un jeune reporter qui, accompagné de son inséparable chien Milou, parcourt le monde à la recherche d’histoires et d’aventures.

Lors de leur première aventure, dans Tintin au pays des Soviets, les deux compères se rendent en Russie soviétique. Dès le début, Tintin est présenté comme un journaliste, même s’il agit davantage comme un détective, puisqu’il mène l’enquête et fait arrêter des criminels.

Malgré cela et le fait que les aventures suivantes soient des œuvres de propagande aux intrigues plutôt rudimentaires, la série a connu un succès immédiat. Le deuxième volet, Tintin au Congo (1930-1931), faisait l’éloge du colonialisme et du travail des missionnaires pour « éduquer » la population locale. Dans l’histoire suivante, Tintin en Amérique (1931-1932), Tintin et Milou débarquent aux États-Unis, où Hergé s’est beaucoup amusé à opposer son héros à Al Capone et aux Amérindiens.

Ces premières histoires ont été fortement influencées par Wallez, mais Hergé a rapidement commencé à imprégner la série de sa propre personnalité.

De la propagande au chef-d’œuvre

Les premières histoires de Tintin ont une valeur historique indéniable, mais ne sont pas ses meilleures, notamment parce qu’elles contiennent divers stéréotypes offensants. Cependant, il convient de replacer ces œuvres dans leur contexte : à l’époque, Hergé était un jeune homme influencé par les préjugés de son temps et ne prenait pas son travail trop au sérieux. Ce n’est qu’après le licenciement de Wallez en 1933 que le créateur de Tintin a acquis une plus grande liberté créative et a réduit la propagande. Plus tard dans sa vie, il s’est souvent excusé pour le contenu de ses premières œuvres.

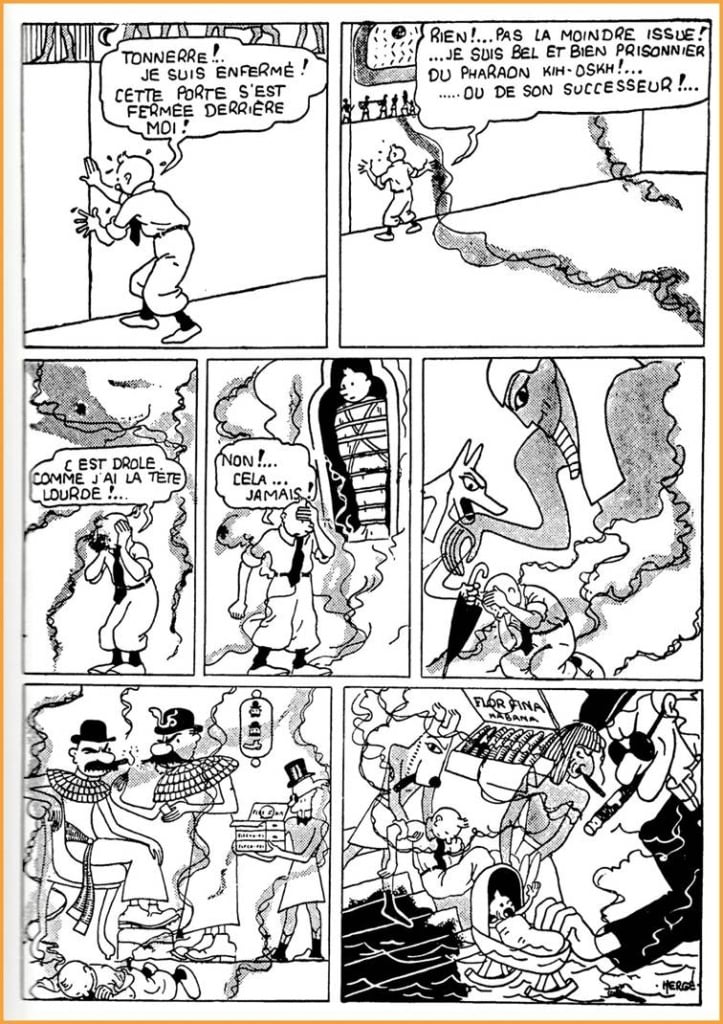

Le quatrième épisode de Tintin était Les Cigares du pharaon. Publié entre 1932 et 1934, il aborde des thèmes plus matures et présente des personnages tels que les malheureux Dupont et Dupond et l’ennemi juré Roberto Rastapopoulos.

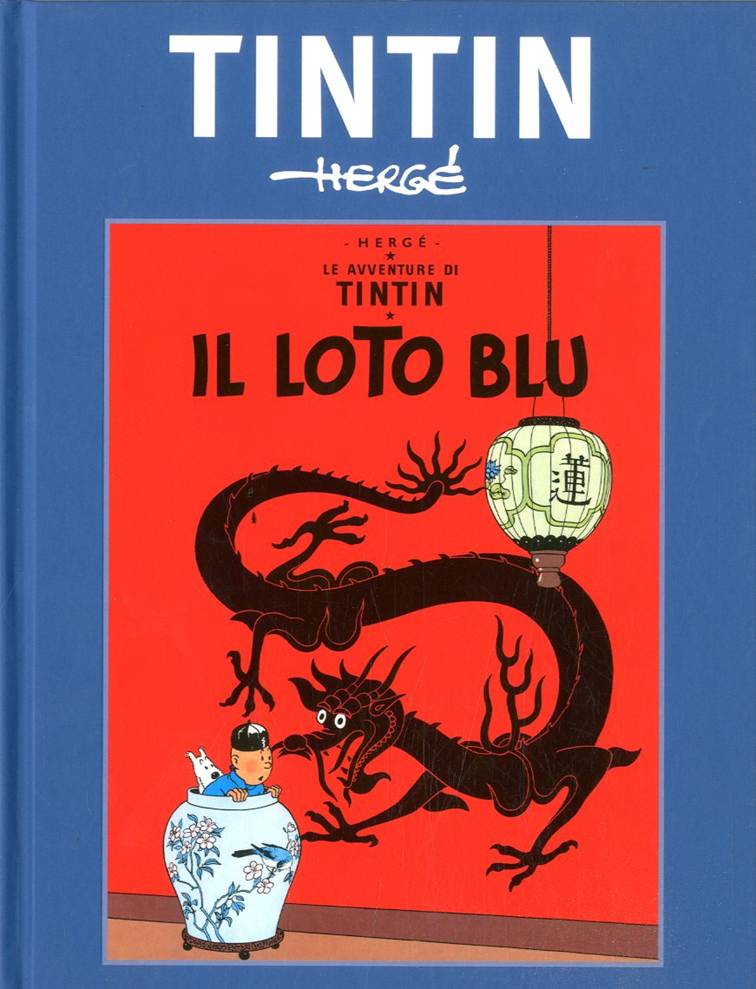

Avec Le Lotus bleu, publié entre 1934 et 1935, Hergé fait preuve d’une plus grande attention et d’un plus grand souci du détail historique dans sa représentation de la Chine. Son dessin et sa narration sont également meilleurs, et il introduit même un élément de satire politique. Le Lotus bleu est largement considéré comme un chef-d’œuvre et a été classé à la 18e place du classement des 100 livres du XXe siècle établi par Le Monde.

Ce livre a littéralement changé la façon dont Hergé travaillait : auparavant, il n’hésitait pas à apporter des modifications de dernière minute avant d’envoyer ses planches à l’imprimerie, mais cette fois-ci, il a adopté une approche beaucoup plus réfléchie et sérieuse. Avant de construire chaque histoire, il s’entretenait avec des experts, regardait des photographies, visitait des musées et lisait des ouvrages spécialisés. Et il devint méticuleux dans son travail à la plume, qui était aussi techniquement accompli qu’il ne l’avait jamais été.

Le Lotus bleu et les aventures ultérieures de Tintin ont consolidé la place d’Hergé au panthéon des grands dessinateurs de bandes dessinées européens. Au total, il a créé 24 histoires de Tintin, dont la dernière, Tintin et l’Alph-Art, est restée inachevée à sa mort, mais a été publiée à titre posthume sous forme d’esquisses.

Les autres œuvres notables d’Hergé

En tant que dessinateur en chef du Petit Vingtième, Hergé a créé toute une série d’autres BD. Parmi les plus populaires, on peut citer Quick et Flupke, publiée en feuilleton entre 1930 et 1941, qui racontait les aventures de deux petits garnements espiègles. Avec cette bande dessinée, l’auteur s’est amusé à créer des gags surréalistes et à briser le quatrième mur, car il a trouvé une plus grande liberté d’expression que celle offerte par les premières histoires de Tintin.

Parmi les bandes dessinées publiées dans d’autres revues, on peut citer Monsieur Bellum (1939), une bande dessinée satirique sur Hitler et Mussolini.

Entre 1936 et 1939, Hergé publie Les aventures de Jo, Zette et Jocko dans le magazine catholique Coeurs Vaillants. La BD suit les aventures d’un garçon nommé Jo, de sa sœur Zette et de leur singe Jocko, qui se livrent à des frasques dans la veine de Tintin. Malgré son succès, l’artiste ne s’est jamais vraiment enthousiasmé pour cette série en raison des contraintes créatives imposées par les éditeurs.

Le studio Hergé et la renommée internationale

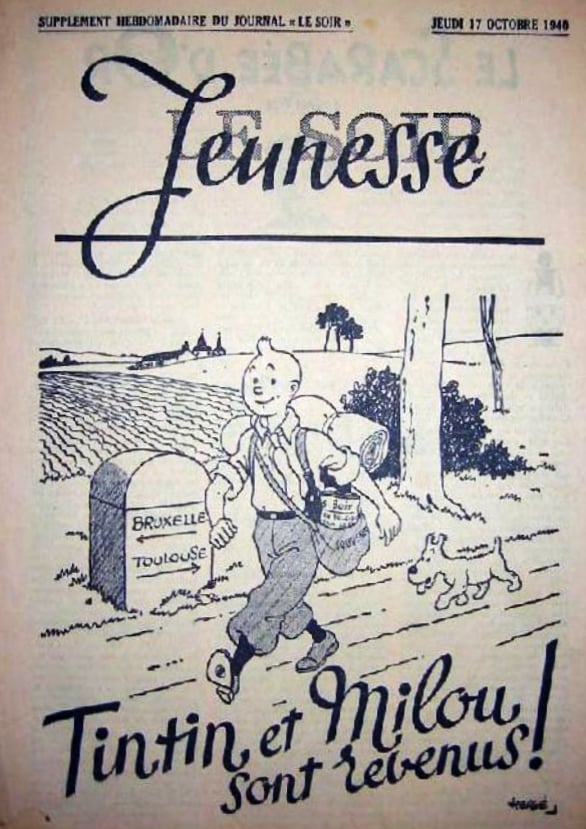

L’invasion nazie de la Belgique en 1940 a entraîné la fermeture du Vingtième Siècle et, avec lui, du supplément Le Petit Vingtième. Hergé, qui était alors à mi-chemin de l’écriture de Tintin au pays de l’or noir, a trouvé un nouveau rôle dans un autre supplément pour enfants, Le Soir-Jeunesse, où il a continué à faire vivre les aventures de Tintin à ses lecteurs.

Certaines des histoires les plus populaires de Tintin ont été publiées pendant cette période, comme Le Crabe aux pinces d’or (1940-1941), qui a présenté le Capitaine Haddock aux lecteurs, et L’Étoile mystérieuse (1941-1942), qui explorait l’angoisse de la guerre.

Après la libération de Bruxelles en 1944, Hergé se retrouva dans l’impossibilité d’exercer à nouveau son métier : avec l’ensemble de la rédaction, l’auteur fut arrêté pour collaboration avec les nazis. Mais il ne passa qu’une nuit en prison, les Alliés réalisant rapidement qu’il n’était qu’un innocent dessinateur.

Malgré son passé controversé, Hergé s’est toujours efforcé d’empêcher que ses personnages soient utilisés à des fins politiques et, dans ses œuvres ultérieures, il a activement promu le multiculturalisme.

En 1946, un éditeur bruxellois, Raymond Leblanc, proposa à Hergé l’idée d’un magazine de bandes dessinées consacré à Tintin. Leblanc était un héros décoré de la Résistance et sa volonté de travailler avec Hergé, alors encoremis au ban, contribua à rétablir la réputation de l’auteur.

Le magazine Tintin offrait également une large place à d’autres artistes, notamment Edgar Pierre Jacobs (Blake et Mortimer), Paul Cuvelier et Jacques Laudy. Il a établi une nouvelle norme pour la bande dessinée européenne et s’est fait le champion du style ligne claire.

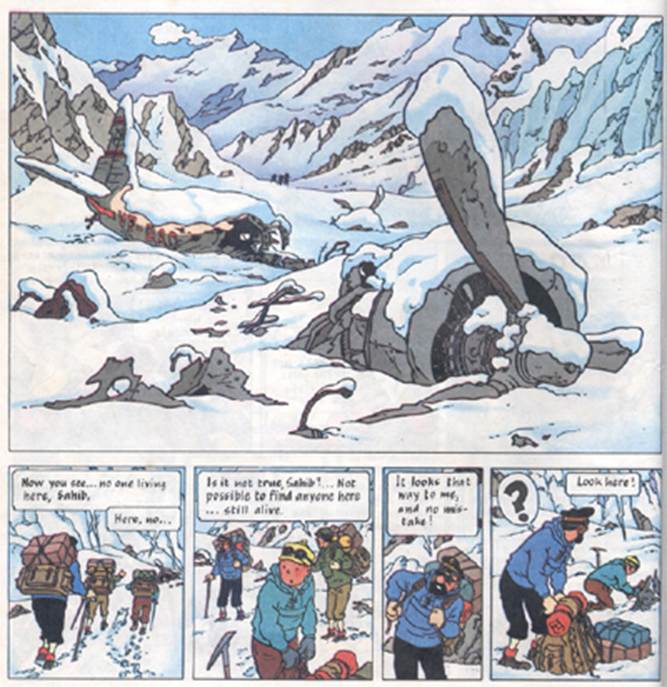

Quelques années plus tard, en 1950, l’artiste a lancé le Studio Hergé, qui a réuni une équipe d’assistants, de dessinateurs et de coloristes pour l’aider dans le processus créatif. Malgré son énorme succès, la vie personnelle d’Hergé dans l’après-guerre a été tumultueuse, ponctuée de crises conjugales et de dépressions nerveuses qui lui ont valu des cauchemars récurrents. C’est dans ce contexte qu’il a créé Tintin au Tibet (1958-1959) comme une sorte de thérapie. Cette histoire, chef-d’œuvre de minimalisme et d’exploration émotionnelle sans « méchants » traditionnels, a aidé l’artiste à surmonter ses problèmes.

Tintin au Tibet a peut-être été le summum artistique d’Hergé, mais il lui a également valu un blocage créatif. Les nouvelles aventures de Tintin se sont espacées, mais ont continué dans une direction plus expérimentale. Dans Les Bijoux de la Castafiore (1961), par exemple, il n’y a aucune des aventures globe-trotter habituelles : toute l’action se déroule à Marlinspike Hall.

Dans les dernières bandes dessinées de Tintin, on remarque des changements notables dans la façon dont les personnages s’habillent et agissent. Dans Tintin et les Picaros (1975-1976), par exemple, on voit Tintin porter des jeans et faire du yoga, ce qui n’a pas plu à tous les lecteurs.

L’héritage d’Hergé

Hergé a profondément marqué l’histoire de la BD. Les aventures de Tintin ont été des succès internationaux, passionnant des lecteurs de tous âges à travers le monde.

La clé de leur succès résidait dans des histoires ancrées dans la réalité et mêlant humour, tragédie et suspense. Hergé est décédé en 1983 à l’âge de 75 ans, mettant ainsi fin à la série Tintin. Il a laissé derrière lui sa veuve, Fanny Rémi, qui a créé une fondation afin de protéger son héritage.

Malgré les controverses, l’influence et l’héritage d’Hergé sont indéniables. Ils sont confirmés par de nombreuses distinctions internationales, de l’utilisation de Tintin pour promouvoir le tourisme en Belgique aux rues qui portent son nom : il était et reste l’un des auteurs de bandes dessinées européens les plus influents au monde.